小物編

長襦袢

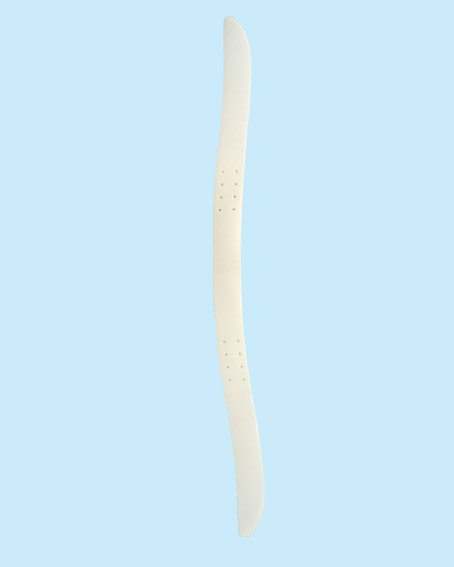

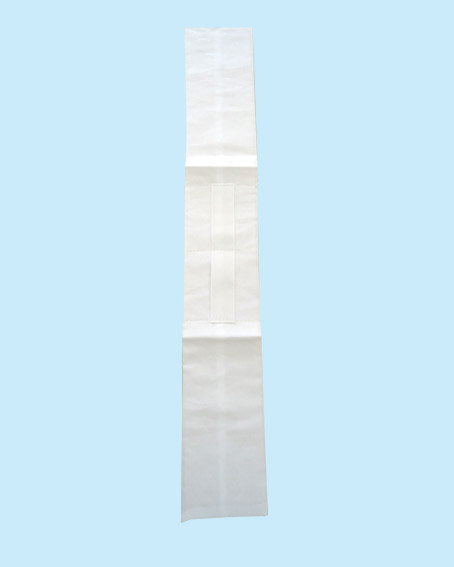

長襦袢は、フォーマルは白(写真上左)、セミフォーマルはやわらかい色物(写真上中央)、普段着は柄物(写真上右)と基本的に大きく3つにわけられます。長襦袢には、半衿(写真下左)・衿芯(写真下中央)・えもん抜き(写真下右)をつけて着用します。

足袋

履きなれない方はストレッチ素材がお勧めです。お遊びの時は柄足袋などでお洒落しましょう。正式な場所には白足袋でストレッチ性の無いものが基本です。

下着

肌襦袢+裾除け(写真下左)又はワンピース型の和装スリップ(写真下右)があります。

用途は同じです。一人で着用の場合はスリップの方が簡単に着用できます。

肌襦袢は吸水性の良いもの(ガーゼ・サラシ等)

裾除けは裾捌きの良いもの(キュプラ・ベンベルグ等)

補正道具

補正は綺麗な着姿・着崩れ防止に一番重要なポイントです。タオル3~6枚をご準備下さい。それぞれの体型にあった補正が必要です。タオルの他に便利グッズがありますのでご紹介させて頂きます。下の写真は左から、和装ブラジャー・腰パット・ファンデーションです。

腰紐・胸紐

素材は、モス・正絹・化繊・ゴム素材等があります。きもの、長襦袢それぞれに使います。

ゴム素材は、腰紐にウェストベルト・・胸紐にコーリンベルト等がお勧めです。下の写真は左から、モス、ウェストベルト、コーリンベルト。

伊達〆

きもの・長襦袢各1本ずつ使います。

正絹博多伊達〆(写真下左)・シャーリング(写真下右)等がありますのでお好みのものを使用しましょう。

前板

体の曲線を補正し、帯のしわを防ぎますので長いものをお勧めします。

帯枕

ガーゼを被せて使うと安定感が増します。枕の大きさは年齢・体型で選びます。

帯揚げ

帯枕の上に被せて使用する布地。

綸子・縮緬・絞りなど帯〆の補色の役割があります。

帯〆

帯結びの仕上げに用います。平打・丸組・丸くけ等があります。帯〆が緩むと帯がほどけやすくなります、着姿のセンスのポイントでもあります。帯〆はきものの、要(かなめ)です。

きもの編

留袖

既婚女性の第一礼装きものです。

黒地に五つ紋(背に1つ・後ろ袖2つ・胸に2つ)が入ります。

仲人・親族の結婚式の際に着用するきもので、柄付けは、裾模様のみで、帯から上は5つ紋のみです。

色留袖も第一礼装ですが、色留袖は紋の数が選べます。紋の数が1つ・3つの場合は略礼装になります。

皇居に招かれたときは、色留袖の5つ紋が正式です。

帯は、黒留・色留ともにきらびやかな袋帯を合わせます。

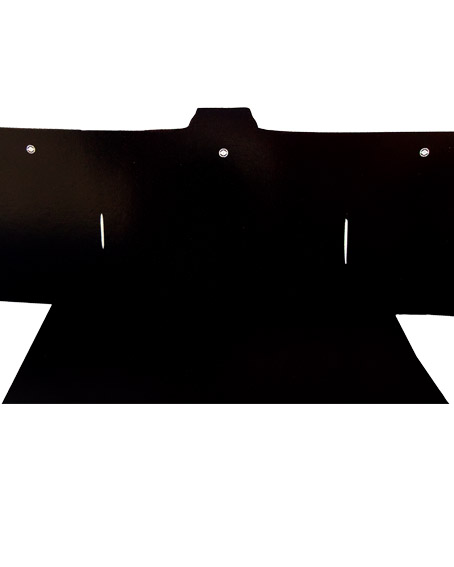

喪服

既婚・未婚問わず第一礼装のきものです。

現在は喪服と言われる事が大半ですが、本来は紋付と言われるきものです。

黒共帯(名古屋帯)を組合せると喪服として着用します。

訪問着

招待された結婚式・お茶会などの華やかな席で着用する準礼装のきものです。裾模様・左の衿から胸・左袖前にかけての繋がった柄・右袖後にあるものが代表的な柄付です。

ほぼ同じ格で附下があります。違いは、附下は訪問着よりも柄があっさりしている事が多いです。柄の書き方が、訪問着は反物を断ち着物の形にして絵付けをします。附下は反物のまま絵付けをする事が一番の違いです。

色無地

色無地は、帯次第で略礼装・普段着と用途が変わる重宝なきものです。五役の江戸小紋(鮫小紋・行儀・あられ・角通し・万筋)も同様のきものです。寒色系や草色・ねずみ・あずき色などで1つ紋が入っていれば、1枚で慶弔両方に着用できます。紋を入れる場合は、縫い紋を一つ同系色の糸で入れる事をお勧めします。

小紋・紬

小紋・紬は普段に着用するきもの。お友達とランチや観劇などに最適です。小紋は縮緬などの生地に飛び柄の物が代表的です。

紬は日本各地でおられてきました。現在でも有名な織物は大島紬・結城紬・お召などがあります。きものを楽しみたい方は、小紋や紬からスタートするのもいいかと思います。

帯編

袋帯 礼装用

フォーマル・セミフォーマル用

留袖・訪問着などに用いる格式高い袋帯

お洒落用袋帯

小紋・紬など普段着にもむすべれる袋帯です。柄の格によっては訪問着から紬まで幅広く結べます。現在では一番重宝される帯でもあります。

京袋帯

型は袋帯と同じですが、長さが短く作られているので一重太鼓で結びます。用途は名古屋帯と同じです。

九寸名古屋帯

大正時代に考案され、一重太鼓に結びます。もともと簡易帯として開発されたものなので紬・小紋などに結びます。九寸名古屋帯は芯を入れての仕立をします。

八寸名古屋帯

帯幅がそのままの幅で使える帯です。

九寸名古屋よりもカジュアル感が増しますので、オシャレ帯のみとして結びます。

小袋帯

小袋帯は半巾帯より少し幅広で、長さは袋帯とほぼ同じ長さがある帯です。柄・織によってはセミフォーマル的な使い方ができるものがあります。

半巾帯

浴衣や普段に結ぶ帯です。